科技兴则民族兴,科技强则国家强。党的二十届三中全会《决定》提出:“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。”中国式现代化要靠科技现代化作支撑,建设科技强国是推进中国式现代化的内在要求。科学成就离不开精神支撑。

习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上强调:“大力弘扬科学家精神”。新征程上,广大科技工作者要大力弘扬科学家精神,继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质,不断砥砺科技报国的初心和使命,自觉践行科技报国之志。

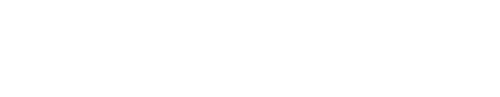

林为干

“中国微波之父”、微波理论学家、中国科学院院士、美国麻省理工学院电磁科学院院士

来源:国开大讲堂

“做一辈子研究生”是林为干院士的口头禅,也是他一生追求的终极目标。活到老,学到老,研究到老,从不停息,永无止境。做一辈子研究生,是他做学术研究的态度,也是做人的态度,更是勉励和教诲。

为干,有为人生,大干事业,无论是报国的拳拳之心,科学研究的矢志不渝还是滋兰树蕙的辛勤耕耘,林为干都坚守着最初的人生的理想。

林为干先生生平

1919年10月20日,林为干生于广东台山县。

1939年毕业于清华大学,获工学学士学位。

1951年毕业于美国加州大学伯克利分校,获博士学位。

1951年,放弃美国优厚条件,克服困难辗转香港回到祖国,在岭南大学、华南工学院任教。

青年时期的林为干

1952年,全国院系调整时担任新成立的华南工学院的首任电讯系主任。

1956年,全国第三次院系调整时,被调到成都电讯工程学院,先后担任了该院的第一任科研院长助理、无线电物理系第一任系主任、应用物理研究所第一任所长。

1962年,在《物理学报》18卷首页上发表的《关于外矩内圆同轴线的工作特性》论文后的30年内,连续在国内外学术刊物上发表了几十篇这方面的论文,其理论在国内外得到了广泛地应用。

1963年,论文《传输线特性阻抗的一个新计算方法》被国外学者称为“林、钟方法”。

1979年1月和1980年9月,先后在《电子学报》上发表的《椭圆直波导理论》、《扇形、椭圆、半椭圆波导的研究》这两篇重要论文,纠正了国外的某些结论,成功地为中国制定椭圆直波导标准尺寸提供了依据。

1980当选为中国科学院院士。

1990年,被聘为美国麻省理工学院(MIT)的电磁科学院院士。

追求真理 潜心科研

在美国,林为干接触到了当时国际最先进的电磁场理论方面的最新理论和研究成果,而这方面当时国内是一片空白。林为干认识到电磁场理论,尤其是其中的微波技术,对国防建设和改变人们生活,具有很重要的推动作用。

于是,他毅然选择微波技术这个有点枯燥和艰难的高尖科技领域作为自己的研究方向。不久,他开始了“一腔多模”理论与技术的研究。

5年勤工俭学之后,他完成了博士毕业论文《关于一腔多模的微波滤波器理论》,并被发表在国际权威杂志《应用物理》的第一页,引起国际学界轰动。

这篇论文,打破了之前国际微波学界认为一个圆柱谐振腔只有两个简并模可以利用的传统认识。一腔多模理论的提出成为重大突破,为此后几十年间通信卫星大发展提供了理论基础。

林为干在实验室工作

新中国成立后,他冲破了美国当局的重重阻拦,毅然回来报效祖国。

归国不久,林为干正式去中山大学和岭南大学报到,拿起了教鞭,为学生讲授无线电工程等课程。一年后,他被任命为华南工学院电讯系系主任,高教部李云扬副司长称赞林是他见过的最年轻、最好的系主任。他也是高教部批准的第一批有权招收副博士研究生的教授,培养出了新中国的第一批电信人才,填补了我国微波技术空白。

数十年的研究,林为干在电磁理论、微波技术、光纤技术、电磁辐射与散射等领域的研究,始终处于世界科学前沿。

20世纪70年代,林为干整理了300多万字的学术手稿,出版了《微波网络》等几部专著,成为中国微波理论技术专业教学的主要教材,奠定了他在中国微波界无可替代的地位。

林为干(左三)与教研室老师一起研究科研问题

在1995年12月,林为干名为《一个介质球的静电镜像群》的论文发表在美国《静电学》学报上。该文的发表宣告一道百年难题的攻克。这个难题就是自1892年麦克斯韦的《电磁学》(第三版)出版以来,关于点电荷在介质球中能够形成多大的镜像、位于何处的研究一直是一个未知数,也是从那时候开始,这个镜像问题就成为历代电磁学界的“哥德巴赫猜想”。

林为干说,要做一辈子研究生。90岁高龄时,他每天还拿着放大镜,仔细研究最新的外国文献、写研究心得、推算公式。

邓中翰

“中国芯片之父”、微电子学专家、中国工程院院士、“星光中国芯工程”总指挥

来源:一师亦友

他将闪亮的“中国芯”成功植入世界IT的银河,微米的小空间是他创新的大舞台——“中国创造”星光无限。他,就是被誉为“中国芯片之父”的邓中翰。

化爱国之情,为强国之志。几十年来,邓中翰牢记科技报国的初心与使命,一路披荆斩棘,高歌猛进,开辟了一条星光熠熠的科技强国之路。

邓中翰先生生平

1987年9月,邓中翰考入中国科学技术大学地球和空间科学系,在大学期间,邓中翰就在黄培华教授的指导下,进行科学研究。

1992年,从中国科学技术大学毕业后赴美国加州大学伯克利分校学习。

周光召(左)与邓中翰(右)

1997年,结合硅谷的风险投资基金,创建了美国硅谷半导体公司Pixim Inc,领导研制高端数码成像半导体传感器,市值达到了1.5亿美元。

1999年,邓中翰回到中国与国家信息产业部在北京中关村共同创建了中星微电子有限公司,担任董事长,并担任星光中国芯工程总指挥。

2001 年,邓中翰终于带领团队成功研发出第一枚百万级图像处理芯片 ——“星光一号”。

2005年,邓中翰率领中星微电子首次成功将“星光中国芯”全面打入国际市场,中星微在纳斯达克上市,这是中国电子信息产业首家拥有核心技术和自主知识产权的IT企业在美国上市。

邓中翰与中国“芯"

2009年,邓中翰当选中国工程院院士,隶属于信息与电子工程学部(微电子技术),时年41岁,是最年轻的中国工程院院士。

2011年,当选为中国科学技术协会副主席。

2016年,团队成功研制出了中国首款人工智能芯片,其技术达到了世界领先水平。

科技报国 矢志创“芯”

邓中翰心中始终怀揣着对祖国的热爱和对科技报国的执着信念。在事业如日中天之际,他毅然放弃美国优渥的条件,选择回国,投身中国芯片技术的研发之中。

自“星光中国芯工程”诞生之日起,邓中翰就带领团队坚持自主创新,坚持走科技成果产业化道路,实现了核心技术突破和大规模产业化的一系列重要成果。

邓中翰与团队成员

2001年3月,中国第一枚具有自主知识产权、百万门级超大规模数字多媒体芯片“星光一号”诞生,自此彻底结束了“中国无芯”的历史。

身为中国芯片先行者,21年来,邓中翰带领团队坚持自主创新,已经实现了多媒体数据驱动并行计算技术、多核异构低功耗多媒体处理器架构技术等十五大核心技术突破,申请了3000多项国内外技术专利,形成了一个完整的数字多媒体芯片技术体系。

同时,开发出拥有自主知识产权、具有国际领先水平的“星光多媒体”“星光移动”“星光安防”“星光传感”“星光智能”5大芯片体系,并加入了移动行业处理器接口(MIPI)联盟,两次荣获“国家科技进步一等奖”、“全球半导体设计协会年度奖”等,得到国际国内同行的普遍认可,成为我国电子信息产业领域通过自主创新取得突破性进展的成功范例。

周光召(左)在实验室听取邓中翰(中)汇报工作

没有芯片的安全,就没有国家的安全、人民的安全。

为实现相关领域数字多媒体芯片的完全自主可控,维护国家安全、公共安全、信息安全,邓中翰便带领“星光中国芯工程”响应国家重大发展需求,承担公共安全中的数字多媒体芯片技术和人工智能算法的研发与应用,并与公安部第一研究所作为组长单位牵头联合国内40多家产学研究单位研究制定了具有我国自主知识产权、技术达到国际领先水平的“SVAC国家标准”推动产业发展,从基础信源标准层面上解决了公共安全和信息安全的关键问题。

邓中翰发表演讲

谈及未来,邓中翰信心满满,“未来十年‘星光中国芯工程’计划在芯片技术研发、标准研究制定、系统应用开发以及大规模产业化等方面发力,为进一步把‘星光中国芯工程’做大做强提供资金保障和人才保障,助力我国电子信息产业健康快速发展。”

林为干,是我国电磁场与微波技术学科的主要奠基人、新中国50年具有重大贡献科学家之一。在闭合场理论、开放场理论和镜像理论方面作出了卓越贡献,被国内外同行尊称为“中国微波之父”。

邓中翰,是中国大规模集成电路及系统技术主要开拓者之一,在“星光中国芯工程”中做出了突出成就,结束了中国无“芯”的历史,铸就了第一个在国际市场具有领先地位的“中国芯”。

他们的工作体现了科学家的责任感和使命感,他们的成就彰显了科学家的创新精神和探索勇气。

两位科学家,扎根于这片厚重而充满活力的红土地上,在科学技术的前沿倾情奉献,不辞艰辛,不计名利,把青春交付于科研事业,共同绘制出了中国科技的辉煌画卷。

资料综合整理自:

1、【科技人物】林为干:矢志报国的“中国微波之父”

2、【中国科学报】学者恒心林为干

3、 邓中翰 “中国芯”领军者 护航国家安全

4、 邓中翰:我的“中国芯”

来源:文化宣传办

审核:吴晓琳