在科技的浩瀚星空中,女性从未缺席。她们以智慧与勇气,打破桎梏,探索未知,编织科技世界的未来。她们的科学家精神——对祖国的热爱、对挑战的突破、对创新的执着——点滴积累汇聚成星辰大海,在这茫茫星海中,闪耀着女性的光辉。她们的力量不仅闪耀在实验室、企业和学术殿堂中,更如同一盏明灯,照亮着后来者的前行之路。

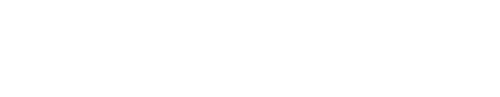

谢希德

“中国半导体之母”、中国半导体表面物理理论奠基人、新中国第一位大学女校长

来源:全国妇联女性之声

谢希德,这位生于1921年与中国共产党同龄的科学家,一生忠诚于党、忠诚于祖国、忠诚于人民,在新中国百废待举的年代,以她瘦弱却坚韧的身躯不懈奋斗,为我国半导体物理、表面物理理论研究撑起了一片天,用自己的一生诠释了新时代的中国科学家精神。

她如同一位斗士,于满身病痛中在教育、科研领域奋斗了数十载,更为我国留下培养了宝贵的第一批半导体人才。

谢希德女士生平

1921年,谢希德出生在著名的物理学世家。父亲谢玉铭精确测定了氢原子的光谱结构,被杨振宁称为“最接近诺贝尔物理学奖的成果”。幼时的谢希德最爱呆的地方是父亲的书房,“中国需要科学”是她最喜欢的“童谣”。

1946年,谢希德从厦门大学物理系毕业后赴美留学,先后获史密斯学院硕士学位、麻省理工学院博士学位。

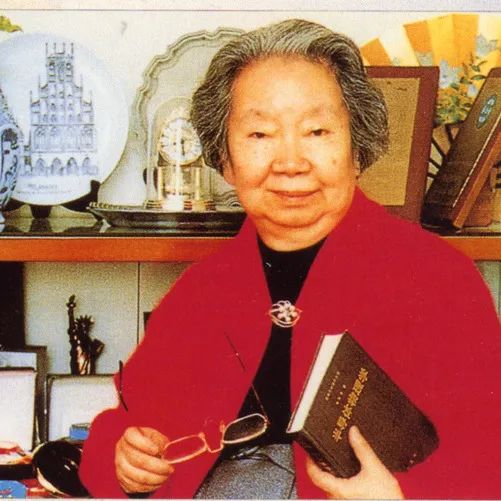

年轻时的谢希德

1951年,谢希德获得麻省理工学院博士学位后,开始谋划回国。次年,谢希德冒着风险,怀着对祖国炽热和执着的爱,冲破重重阻挠毅然回国。

1956年5月,谢希德加入了中国共产党。同年秋她被国务院调到北京大学共同创办半导体物理专门化,黄昆任教研组主任,谢希德任副主任。

1958年,由谢希德和黄昆合著的《半导体物理》一书问世。同时,第一枚单晶硅、第一块半导体材料和第一支晶体管也在她的努力下诞生。

1983年,谢希德担任复旦大学校长,成为了新中国高校第一位女校长。

1982年,谢希德在复旦大学物理楼办公室

心怀祖国 办学育人

1949年,在麻省理工攻读硕士的谢希德收到了一条令人振奋的消息:新中国成立了!谢希德难以抑制激动的心情,“巴不得马上回到中国!” 多年以后,在上海举办的教师节晚会上,有人问谢希德:“50年代,是什么力量使您冲破重重阻挠毅然回国?”谢希德蹒跚地走到主席台,话筒传出苍老而有力的声音:“我爱中国!”

谢希德接受学生提问

1956年,我国开始制定12年科学技术发展规划,中国第一个半导体专门化培训班在北京大学成立,北大的黄昆任主任,复旦的谢希德任副主任。几乎在一穷二白的基础上,这个班两年间系统地培养了我国第一批半导体专业人才200多名,成为我国半导体人才的主要发源地。同时,黄、谢二人合著的《半导体物理》,开创了我国半导体领域学科的先河。

在国际上,半导体是1948年才拉开帷幕的科学,而在1956年后,中国的半导体科研竟在很短的时间内遍地开花,这其中,谢希德功不可没。她开启了中国半导体从无到有的“破冰”之路,也奠定了中国芯片事业的基础。

1983年,谢希德在大教室讲课:“做一个有理想有抱负的大学生”

为了搞好教学科研的开放与国际交流,谢希德亲自为出国留学的学生写推荐信。作为校长,谢希德的眼光长远而犀利。她力排众议,率先在国内打破综合大学只有文科、理科的苏联模式,增设了技术科学学院、经济学院、管理学院等多个学院,将复旦变为一所拥有人文科学、社会科学、自然科学、技术科学和管理科学的综合性大学。

“送师生出去,让知识回来”,谢希德送出去的师生几乎在留学期满后都回到祖国,并成为学术界的中坚、国家的栋梁。

谢希德与学生

几十载耕耘不辍,让人们甚至谢希德自己都忘却了她是一位饱受癌症折磨了34年的老人,她住院期间唯一的要求是要一部电话,让她接通便携电脑。因为腿不能弯曲,她只能站立工作。她每天接发很多电子邮件,处理大量的事务,直到发生急性心衰和呼吸衰竭,抢救之后,再也无法站起,才不得不停止工作。

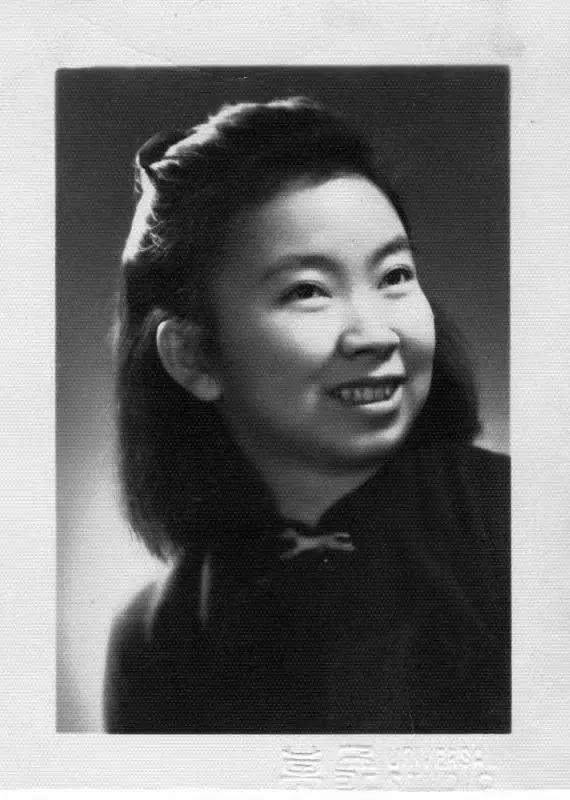

林兰英

“中国半导体材料之母”、“中国太空材料之母”、中国科学院物理研究所研究员、中国科学院半导体研究所副所长、中国科协副主席

林兰英,半导体材料学家,我国半导体科学事业开拓者之一。先后负责研制成我国第一根硅、锑化铟、砷化镓、磷化镓等单晶,为我国微电子和光电子学的发展奠定了基础。负责研制的高纯度汽相和液相外延材料达到国际先水平。开创了我国微重力半导体材料科学研究新领域,并在砷化镓晶体太空生长和性质研究方面取得了世人瞩目的成绩。

在她 85 年的生命历程中,她抗争过,失败过,成功过,遗憾过…… 她将她的一生奉献给了她敬爱的祖国和钟爱的半导体科学事业,无愧于“为国为民的国之脊梁”这个称号。

林兰英女士生平

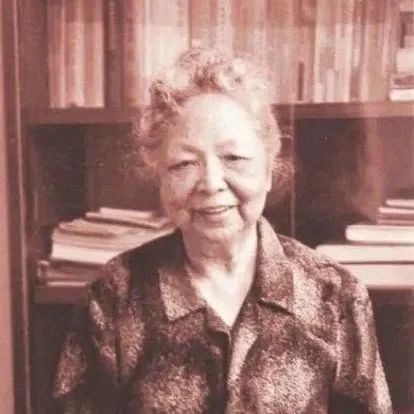

1948年,林兰英只身前往美国宾夕法尼亚州迪金森学院留学。

1955年,获得宾夕法尼亚大学固体物理学博士学位,是该校建校以来第一位获得博士学位的中国人,也是第一位女博士。

1957年,林兰英谢绝了美国公司的高薪挽留,怀着矢志报国的满腔热情,从大洋彼岸回到了日夜思念的祖国,并进入中国科学院物理研究所工作。

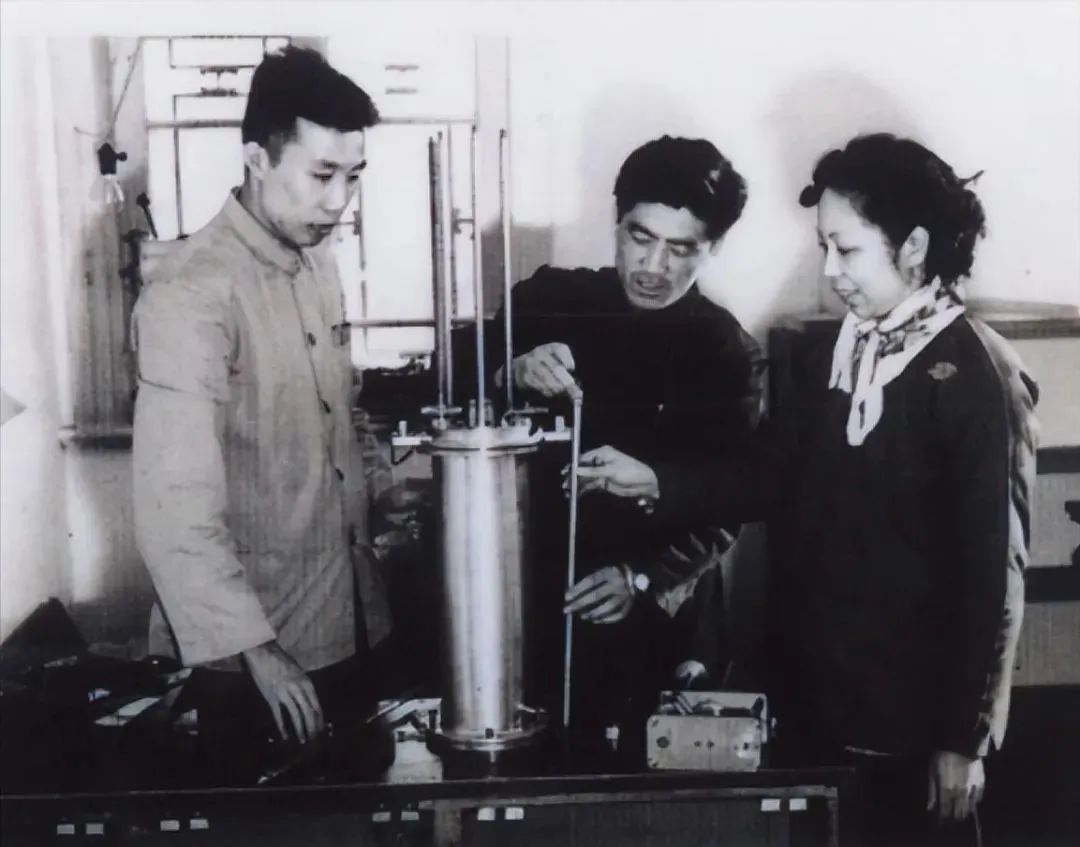

1957年,林兰英团队研制成功第一根锗单晶,次年研制成功中国第一根硅单晶。

1955年6月 林兰英获美国宾夕法尼亚大学固体物理学博士学位后留影

1960年起,首次提出用汽相外延和液相外延法制取砷化镓单晶,砷化镓汽相外延电子迁移率长期处于国际领先地位。

1961年,制造出中国第一台开门式硅单晶炉,次年拉制成中国第一根无位错的硅单晶,无位错达国际先进水平。

1980年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

80年代,她开创性地提出在太空微重力条件下拉制砷化镓的设想。1987年8月,中国终于在第九颗返回式人造卫星上拉制出了第一块高质量低缺陷的砷化镓单晶。

利国利民 奉献身心

1957年,她收到了一封特殊的“家书”。中国科学院希望她能回国,开创咱们自己的半导体事业。拿着那封“家书”她哭了,终于等到这一天,她想家了。

得知她要回国的消息,美国方面坐不住了。先是给她涨薪,可林兰英说:“我来美国不是因为钱,那更不可能因为钱留下。”

她终于还是回来了,同时回来的,还有她带的那两盒“药”。这可不是简单的“药”,而是单晶硅以及单晶锗。这两种半导体材料,在当时价值20万。它们的出现,也极大地推动了我国半导体方面的研究进展。在林兰英的带领下,我国仅用了半年的时间,便成功地拉制出了中国的第一根锗单晶。

1958年 林兰英在实验室工作

1986年,起初林兰英想通过国际合作开展太空砷化镓单晶的生产合作,而在当时的空间科学研讨会上,德方专家态度傲慢,对我国的技术力量极为不屑。这反而激发出林兰英强大的民族责任感,她决定利用我国的返回式人造卫星,自力更生开展这一研究工作。从1987年到1990年,林兰英进行砷化镓单晶太空生长实验3次,均获得成功,并用它研制成半导体激光器。林兰英也因此被人们称为“中国半导体材料之母”。

林兰英不仅是一位杰出的科学家,还是一位热情的教育家和活跃的女性社会活动家。她在大中小学作过多次报告,接受过多家媒体的采访。她结合自己的亲身经历,鼓励妇女自尊、自爱、自强,有事业心和进取心,自强不息、艰苦奋斗。在林兰英的号召下,中国的广大妇女们满怀着爱国热情,不断挑战自我,突破极限,热情地投身于科学事业中。

谢希德,作为中国芯片事业的奠基人之一,她在中国半导体物理学科和表面物理学科研究中发挥了关键作用,不仅推动中国半导体事业发展,同时将半导体技术薪火相传,为中国“芯”的培养第一批宝贵人才。

林兰英,从事半导体材料科学40年,是中国半导体材料科学的奠基人,对中国半导体材料科学的发展作出了重大贡献。

她们在科研道路上克服了种种困难,永远充满干劲,挑战自己,不断突破自己。凭借满腔的爱国热情、强大的自信、持久的毅力、宽广的心胸,在科学界诠释了真正的“女性力量。

谢希德与林兰英的精神,宛如一座巍峨的山峰,屹立在人类文明的长河中,激励着一代又一代的探索者不畏艰险,锲而不舍,勇攀科技高峰。

资料综合整理自:

1、新华社:百年诞辰之际,忆中国“半导体破冰者”、首位大学女校长谢希德

2、谢希德:新中国第一位女大学校长

3、中国的半导体之母:林兰英

4、林兰英:当之无愧的“中国半导体材料之母”

来源:文化宣传办

审核:吴晓琳