新中国成立以来,一代代科技工作者投身科学救国、科研报国、科教兴国、科技强国伟大事业,攻坚克难,砥砺奋进,在长期的科学实践中作出非凡贡献,铸就了独特的科学家精神。

科学家精神是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,是推动科技强国建设的重要动力。新时代新征程,实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,以科技创新培育和发展新质生产力,必须大力弘扬科学家精神。

林俊德

爆炸力学工程技术专家、少将军衔、中国工程院院士、总装备部某试验训练基地研究员。

“大漠,烽烟,马兰。平沙莽莽黄入天,英雄埋名五十年。剑河风急云片阔,将军金甲夜不脱。战士自有战士的告别,你永远不会倒下。”

林俊德,这位中国爆炸力学与核试验工程领域的著名专家,他扎根边疆52年,把青春和生命融入大漠戈壁,然后化为一朵永不凋谢的“马兰花”,永远守护着那片他挚爱一生的事业和土地。

林俊德先生生平

1938年,林俊德出生于福建省永春县山区的一个普通家庭。

1955年8月,林俊德考入浙江大学机械系机械制造专业。

1958年,大学三年级的林俊德和同学张文斌受领了研制新型液压马达的科研任务,二人研制出了浙江大学历史上第一台液压试验台。

学生时期的林俊德

1960年9月,林俊德以全班最高分的成绩大学毕业,被分配到国防部国防科学技术委员会某研究所工作。单位又派他到哈尔滨军事工程学院进修两年。

1963年5月,林俊德接受了研制测量核爆炸冲击波压力自记仪的任务,并担任组长。

1964年,林俊德研制的“林氏”压力自记仪,在中国第一颗核爆试验中首战立功。

1967年6月17日8时,中国第一颗氢弹爆炸成功,林俊德完成了核试验爆炸数据的采集任务。

林俊德在做实验

1969年冬,中国进行了首次地下核试验。林俊德和战友从大山深处的平洞试验到戈壁滩上的竖井试验,先后建立了10余种测量系统,为中国地下核试验安全论证和工程设计提供了重要数据 。

1981年,任总装备部某基地研究所力学研究室主任。

1989年,任总装备部某基地研究所科技委副主任。

1990年,任总装备部某基地科技委副主任。

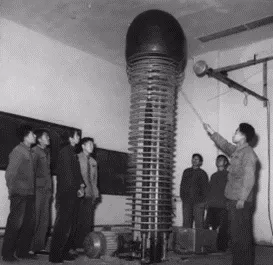

林俊德照片

1993年,晋升为少将军衔。1999年,出席研制“两弹一星”作出突出贡献的科技专家大会。

1999年9月18日,林俊德应邀出席中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂召开的表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的科技专家大会。

2001年,当选为中国工程院院士。

扎根科研 鞠躬尽瘁

1964年,林俊德来到了核试验基地的大本营——马兰。此后的32年间,中国共进行了45次核试验,林俊德无一缺席,始终在试验第一线。

1964年10月16日,中国进行第一颗原子弹爆炸试验时,林俊德及其项目组自主研制的钟表式压力自动记录仪,第一时间准确测得了核爆炸的冲击波参数,立下大功。

正是这些数据成了判断中国首颗原子弹爆炸成功与否的关键依据。该仪器是林俊德在技术资料和实验设备缺乏的情况下,从钟表构造中获得启发,就地取材,用自行车打气筒、戈壁滩上的硬木等“土设备”制成的。经历了第一次核爆后,林俊德认识到,要保国家安全、挺民族脊梁,国防科技必须自主创新,也更加意识到自己肩负的责任与使命。

林俊德在做实验

1966年冬,中国氢弹原理塔爆试验前夕,林俊德迎来新的任务——用压力自动记录仪测量高空冲击波,该任务的难点在于如何在地面开展自动记录仪的高空耐低温试验。在多次野外测试未果后,为了真实模拟高空零下60多摄氏度的低温环境,林俊德和同事背着仪器登上海拔3000多米的天山,在夜间最寒冷的时候进行低温试验。林俊德最终研制出了高空压力自动记录仪,为中国首次氢弹试验飞机投弹安全论证提供了科学依据。

为了限制发展中国家尤其是中国发展核武器,早在1963年中国研制原子弹之初,苏联、美国、英国联合签订了《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》。为了打破苏、美、英等超级大国的核垄断,中国决定开展地下核试验研究,林俊德的“战场”也从高空转到了地下。从大山深处的平洞到戈壁滩上的竖井,都曾留下他的足迹。

1969年9月23日,中国首次平洞地下核试验成功。此后的数十年,林俊德潜心致力于地下核爆炸应力波测量技术研究,先后建立起10余种测量系统,并将地下核试验应力波测量技术向核试验地震核查技术拓展。

林俊德(左一)和参试人员完成任务后合影

2012年,林俊德被确诊为“胆管癌晚期”。从确诊到死亡的27天时间里,他放弃延长生命的机会,选择戴着氧气罩、浑身插满管子忍着剧痛坐在临时搬进病房的办公桌前,整理分类电脑里的科研技术资料。

办公桌前的林俊德止不住地颤抖,他的手已经握不住鼠标了,医生要求他休息一会儿,林俊德却说道:“坐着休息,不能躺,坐着比躺着好,一躺就起不来了。”

林俊德临终前仍在坚持工作

短暂的休息之后,林俊哲又忍着剧痛继续工作了一个小时,此时的林俊德的各项生命体征已经濒临极限的边缘,回到病床上之后林俊德很快就陷入了昏迷之中,在弥留之际,他再三叮嘱自己的老伴儿,“死后,将我埋在马兰!”

林俊德临终前交待后事一切从简,不给组织添麻烦。林俊德去世后,他的老伴黄建琴把组织慰问的十万元作为他的党费全部上交。

赵忠尧

物理学家、中国核物理研究和加速器建造事业的开拓者、我国核物理研究的先驱者和奠基人之一、中国原子能之父

他以毕生精力从事科学和教育事业,悉心培养了我国几代科技人才;他用一生写一份答卷,将最闪亮的篇章汇入了祖国最壮丽的事业。他就是赵忠尧——我国原子核物理、中子物理、加速器和宇宙线研究的先驱者和奠基人之一。

正如诺贝尔奖获得者李政道所言:凡是从20世纪30年代到20世纪末在国内成长的物理学家,都是经过赵老师的培养,受过赵老师的教育和启发的。

赵忠尧先生生平

1902年6月27日,赵忠尧出生于浙江省诸暨县。

1924年,赵忠尧毕业后任国立东南大学助教。

1925年,赵忠尧从东南大学毕业后任清华大学助教。

学生时期的赵忠尧

1927年,赵忠尧赴美国加州理工学院学习,从师于诺贝尔奖金获得者密立根教授。

1929年底,赵忠尧发现硬γ射线的高能量光子束,在通过重金属铅时出现了“反常吸收”现象。

1930年,赵忠尧获得博士学位,前往德国哈罗大学物理研究所工作。回国后先后在清华大学、云南大学、西南联合大学、中央大学任教。

1936年,安德森因发现正电子径迹获诺贝尔奖。人们认识到:赵忠尧是最早观察到正负电子对产生与湮没的人。

1929年,赵忠尧在美国加州理工大学留学时与导师合影,二排右二为赵忠尧

1937年,抗日战争全面爆发,赵忠尧先生离开北平,先后到云南大学、西南联合大学和中央大学任教。

1946年,赵忠尧受中华民国政府的委派,赴比基尼群岛参观美国的原子弹试验,之后赵忠尧又在美国麻省理工学院、加州理工学院等处进行核物理和宇宙线方面的研究。

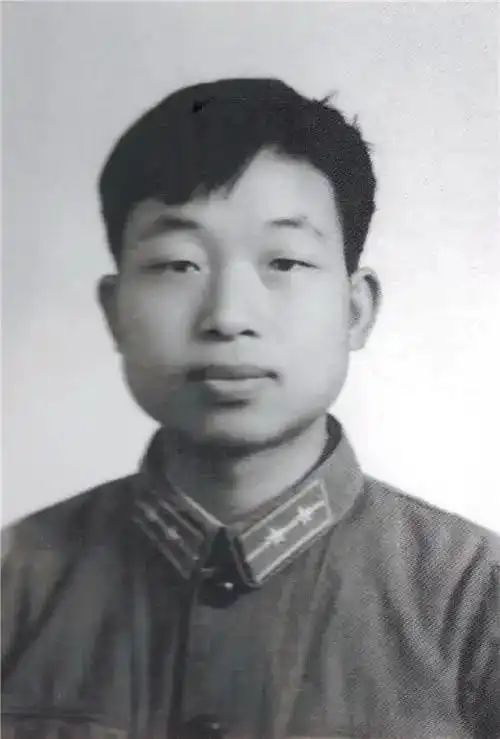

1950年,赵忠尧冲破重重阻挠回国,致力于我国的核物理研究事业。他主持建立了我国第一个核物理实验室,并主持建成我国第一、二台质子静电加速器。

赵忠尧主持建造的我国第一台静电加速器

1958年,赵忠尧负责筹建中国科学技术大学近代物理系并任系主任。

1973年,高能物理研究所成立,赵忠尧恢复工作,担任副所长并主管实验物理部的工作。

1979年,赵忠尧先生代表中国科学界前往德国出席物理学会议,并进行参观访问。

1995年10月,1995年,赵忠尧获得“何梁何利基金科学与技术进步奖”。赵忠尧把奖金全部捐献给了中科院数学物理学部,作为科学基金,以奖励有成就的青年。

以身报国 一代宗师

1927年冬,赵忠尧进入加州理工学院研究生部,师从该校校长、诺贝尔奖获得者密立根教授。在博士论文选题环节,赵忠尧一门心思想多学技术,经过一番“讨价还价”,冒着惹怒密立根的风险,拿到了一个颇具挑战性的实验题目。

经过一年多夜以继日的刻苦研究,赵忠尧发现了硬γ射线在通过重物质时产生的反常吸收和特殊辐射,并将这一重大发现写成两篇论文,于1930年5月、10月先后公开发表。这实际上是正负电子对的产生和湮灭过程的最早实验证据。赵忠尧对世界物理学的发展作出了划时代的贡献。

赵忠尧(中间)

然而,当1936年瑞典皇家科学院对正电子的发现授奖时,赵忠尧却榜上无名。时任诺贝尔物理学奖委员会主任的爱克斯朋在大半个世纪后回忆说,当时评审会确有讨论到赵忠尧在这项重大发现中所做的工作,却因另外两位学者在重复该实验时得出的错误结果以及一篇著名论文中对赵忠尧论文发表时间的引述错误,而对赵忠尧的开创性贡献存疑。回顾往昔,爱克斯朋坦言,这是一个“很令人不安的、没法再弥补的疏漏”“赵忠尧在世界物理学家心中是实实在在的诺贝尔奖得主!”

1931年秋,在德国前往英国访问的途中,赵忠尧得知中国发生了九一八事变,心中焦虑,决心尽快回国,“尽一切可能探索为国效劳的道路”。

在赵忠尧学成归国时,英国核物理大师卢瑟福因赏识他的才华特意将50毫克放射性实验镭赠送给他。赵忠尧历尽千难万险,将这50毫克镭带回了中国。所以才有了他不顾生死,千里跋涉保卫“咸菜坛子”的故事。这50毫克镭,成为了西南联大物理系的“至宝”,在战时极其简陋的条件下,利用这50毫克的镭,做中子放射性元素实验。

当时中国的核物理研究还是一片空白,赵忠尧回到清华大学物理系当教授,开设了中国第一门核物理课程,组织建立了中国第一个核物理实验室,在极为简陋的条件下进行了一系列研究工作,培养出钱三强、何泽慧、王大珩等中国物理学界的栋梁。

赵忠尧授课中

先后于1955和1958年建成了中国最早的70万伏和200万伏高气压型的质子静电加速器,为中国核物理、加速器和真空技术、离子源技术的研究打下了基础,以静电加速器为基础,又主持建立了核物理实验室,具体领导和参加了核反应研究。除教学科研外,赵忠尧还日夜苦思,尝试了包括科学救国、平民教育、工业救国等多种救国道路。在他看来,只要是能让国家富强的事,他都愿意尽力去做。

赵忠尧将生命中最闪亮的篇章汇入了祖国的壮丽事业。在他归国10多年后,我国自制的原子弹试爆成功,中国作为一个大国的地位从此确立。

赵忠尧日常生活照

在赵忠尧先生90岁高龄时,他写了一篇不长的自传,题目是《我的回忆》。文中写道:回想自己一生,经历过许多坎坷,唯一希望的就是祖国繁荣昌盛,科学发达。我们已经尽了自己的力量。这平淡却高尚的话语,正是赵忠尧一生爱国情怀的真实写照。

林俊德,把全部心血和智慧奉献给国防事业,参加了中国全部核试验任务,为国防和军队现代化建设做出了卓越贡献。在生命的最后时刻,他只留下一句话:“死后把我埋在马兰。

赵忠尧,为发展中国核物理和高能物理研究事业、为培养中国原子能事业、核物理和高能物理的实验研究人才作出了重大贡献,是中国原子核物理、中子物理、加速器和宇宙线研究的先驱者和奠基人之一。

两位科学家的一生,是追求真理、献身科学的一生,更是热爱祖国、服务人民的一生。

他们的科学家精神和爱国情怀,将永远激励着我们在新时代的征程上不断前进,不断提高自己的科学素养和创新能力,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

资料综合整理自:

1、西部人物|“大漠将军”林俊德:平沙莽莽黄入天,英雄埋名五十年

2、纪念王淦昌诞辰110周年:核弹先驱 科学泰斗

3、那个抱着咸菜罐逃难的中国“乞丐”,世界欠他一个道歉

4、思贤思齐 再接再厉——纪念赵忠尧先生诞辰120周年-清华大学校史馆

来源:文化宣传办

审核:吴晓琳